Im Sommersemester 2025 haben sich zwölf Studierende der Hochschule Kaiserslautern unter der Leitung der Innenarchitektin Carolin Stärk im Rahmen eines Wahlfachs mit dem Thema »Bibliotheken als Dritte Orte« beschäftigt. Die zentralen Ergebnisse werden im Folgenden vorgestellt:

Bibliotheken als Dritte Orte

Bibliothek im Wandel

Die aktuelle Situation von Bibliotheken ist herausfordernd: Sie befinden sich im Wandel – weg vom rein funktionalen Ort der Wissensvermittlung, hin zu einem öffentlichen Raum für Bürger/-innen, der Austausch, Begegnung und Aufenthalt ermöglicht. In einer Zeit, in der soziale Netzwerke zunehmend den Alltag bestimmen, braucht es eine Rückbesinnung auf physische, analoge Netzwerke. Der Mensch ist auf reale Begegnungen mit anderen angewiesen. Diese müssen nicht zwangsläufig in Interaktion oder tiefem Austausch münden – oft genügt bereits das kurze Aufeinandertreffen beim Bäcker, im Supermarkt oder an der Bushaltestelle.

Entscheidend ist die Resonanz, die wir durch die Anwesenheit anderer Lebewesen erfahren. Nur im privaten Rückzug, isoliert in den eigenen vier Wänden, fehlen uns wesentliche Impulse zur Entwicklung und Lebendigkeit. Eine Auszeit von medialem Dauerbeschuss und Alltagsstress wirkt daher wie Wellness für Geist und Körper.

Bibliotheken können auf diese oftmals vernachlässigten Bedürfnisse reagieren – indem sie Angebote schaffen, die reale Begegnungen ermöglichen und diese wieder zu einem selbstverständlichen Teil des Alltags machen.

Doch wie gelingt das konkret? Was braucht es, um Menschen von ihren digitalen Endgeräten wegzulocken – hin zu analogen Räumen und zu einem bewussteren, »entstressten« Leben? Wie kann eine Bibliothek im Zeitalter der Digitalisierung ein Ort mit echtem Mehrwert sein – ein Raum, der angenommen, genutzt und geschätzt wird? Wie lässt sich eine prosoziale Architektur gestalten, die soziale Interaktion bewusst fördert, aber nicht erzwingt? Die Offenheit signalisiert, aber nicht aufdrängt, die Rückzug erlaubt, ohne Isolation zu schaffen?

Sicherlich bedarf es dafür einer hohen Sensibilität und fundierten gestalterischen Kompetenz. Nur so können Räume entstehen, die verschiedenen Bedürfnissen gerecht werden – dem nach Austausch ebenso wie dem nach Ruhe und Entlastung vom reizüberfluteten Alltag.

Aus diesem Grund wurde im genannten Wahlfach der »Dritte Ort« vor allem aus wahrnehmungspsychologischer Perspektive betrachtet. Die Studierenden forschten dazu, wie Räume beschaffen sein sollten, in denen sich fremde Menschen begegnen, miteinander ins Gespräch kommen oder sich allein aufhalten können, ohne sich verloren zu fühlen. Welche Materialien, Formen, Raumkonzepte, Atmosphären und Angebote fördern sowohl das soziale Miteinander als auch das entspannte Alleinsein?

Zonen

Beim Betreten eines unbekannten Raumes haben Menschen das grundsätzliche Bedürfnis, diesen möglichst schnell zu erfassen und zu verstehen. Man möchte intuitiv erkennen, wo sich was befindet, ohne sich orientierungslos zu fühlen. Dieses Verhalten ist evolutionsbiologisch verankert – wer einen Raum versteht, kann im Ernstfall schneller reagieren oder fliehen. Offen und gut strukturierte Räume, die Orientierung bieten, sind Ausdruck dieses Grundbedürfnisses.

Wer sich jedoch in einem Raum länger aufhalten soll oder möchte, benötigt zusätzlich das Gefühl von Sicherheit und Schutz. Niemand sitzt gerne mit dem Rücken zur Tür – wir möchten den Raum überblicken können. Das erfordert ein sorgfältiges Zonieren und Platzieren von Aufenthaltsbereichen sowie ein differenziertes Verständnis für die Wechselwirkung von Verkehrs- und Verweilzonen.

Ein Ort, an dem man sich gerne aufhält, muss verschiedene Anforderungen erfüllen. Blickachsen spielen hierbei eine zentrale Rolle: Die Möglichkeit, sich einen Überblick zu verschaffen oder in die Natur zu blicken, dient nachweislich dem Stressabbau und der mentalen Entspannung.

Gleichzeitig benötigen Menschen Schutz – eine Wand im Rücken, eine visuelle Abschirmung von Fremden oder eine Umgebung, die Ablenkung reduziert.

Auch das Bedürfnis nach Augenhöhe ist entscheidend. Wer höher sitzt, wird instinktiv als überlegen wahrgenommen. Zudem spielen die sogenannten Distanzzonen nach Edward T. Hall eine wichtige Rolle: Ein Abstand von etwa 1,40 Metern wird im mitteleuropäischen Kulturkreis als angemessen im Umgang mit Unbekannten empfunden. Wird diese Grenze unterschritten, kann Unbehagen entstehen.

Zusammenkommen

Damit soziale Begegnung entstehen kann – ohne sie jedoch zu erzwingen – bedarf es eines sensiblen Zusammenspiels verschiedener Faktoren. Unterschiedliche Aufenthaltsmöglichkeiten bieten sich hierfür an: runde Sitzgruppen wie ein Conversation Pit, lange Gemeinschaftstische oder Sitzskulpturen schaffen Optionen für Begegnung auf Augenhöhe. In solchen Arrangements können Menschen zusammenkommen, ohne sich aktiv beteiligen zu müssen. Man kann einfach dabeisitzen, teilhaben, beobachten – oder sich nach Wunsch einbringen.

So entsteht ein Raum, in dem Kommunikation möglich, aber nicht verpflichtend ist – ein sozialer Ort, an dem man zur Gemeinschaft gehört, aber trotzdem Freiraum hat.

Übergänge

Auch die Übergänge zwischen verschiedenen Raumzonen spielen eine bedeutende Rolle: von außen nach innen, von laut zu leise, von Kommunikation zu Rückzug, von hell zu dunkel. In der japanischen Architektur etwa führt der Weg ins Teehaus über einen Teegarten mit Trittsteinen, deren gezielte Anordnung den Gang verlangsamt. Halbtransparente Shoji-Elemente schaffen eine doppelte Hülle – ein fließender Übergang von Außen- zu Innenraum entsteht. Dieser sanfte Übergang bereitet auf die notwendige Kontemplation vor.

Auch Bibliotheken profitieren von solchen Zwischenschichten – etwa durch vorgelagerte Zonen, die einen behutsamen Übergang vom Stadtraum in den Bibliotheksraum schaffen. Gibt es Zwischenzonen? Ermöglichen transparente Fassaden Blicke ins Innere, die den Zugang vorbereiten? Oder erfolgt der Eintritt abrupt – von der Straße direkt in den Raum?

Oberflächen

Die beschriebenen feinen Kontraste lassen sich nicht nur über Raumstrukturen, sondern auch über Materialität und Oberflächen inszenieren.

Schaffe ich eine kühle, sterile Atmosphäre – oder eine warme, wohnliche Umgebung? Wo ist welche Stimmung gewünscht, und wie lässt sie sich erreichen? Warme Farben und Materialien wie Holz oder Textilien fördern die Behaglichkeit. Farben, Muster oder Materialien, die Erinnerungen an das eigene Zuhause, die Kindheit oder einen Urlaubsort wecken, steigern das Wohlbefinden. Das Gehirn reagiert positiv auf vertraute Strukturen. Ein Beispiel ist ein kariertes Muster, wie man es vielleicht von Großeltern kennt – neu interpretiert in ungewohnter Farbgebung.

Für Rückzugsorte sind warme Materialien, Teppiche, sanftes Licht und vertraute Oberflächen passend. In kommunikativeren Zonen hingegen können anregendere Farben und Oberflächen gezielt eingesetzt werden.

Symmetrie

Ein weiteres Spannungsfeld ergibt sich im Spiel zwischen Symmetrie und Asymmetrie, Ordnung und Unordnung, Perfektion und Makel. Der Mensch ist symmetrisch – und doch nicht vollkommen. Kleine »Fehler« in Räumen oder Objekten – etwa eine Patina oder unregelmäßige Oberfläche – wirken oft besonders sympathisch, weil sie Geschichten erzählen und dem Objekt oder dem Raum so etwas Menschliches verleihen. Auch hier gilt: Der Mensch braucht beides – Ordnung und Unordnung, Klarheit und Vielfalt.

Beteiligung

Neben architektonischen Aspekten spielt auch die soziale Dimension eine Rolle. Räume, die Partizipation ermöglichen, fördern Identifikation.

Das kann ein Bereich sein, in dem Besucher/-innen Spuren hinterlassen – durch Kunst, kleine Nachrichten oder gemeinsame Projekte. Auch Formate wie Repaircafés oder Werkbereiche, in denen man Dinge teilt oder gemeinsam herstellt, stärken das Gemeinschaftsgefühl.

Wenn Menschen die Wahl haben, sich zurückzuziehen oder aktiv zu werden, steigt ihre emotionale Bindung an den Ort. Bibliotheken werden so zu Räumen der Selbstwirksamkeit – Orte, die soziale Verbundenheit fördern und zugleich Ruhe ermöglichen.

Stadtbibliothek Weinheim

Gute Architektur und Innenarchitektur entstehen nicht zufällig. Sie setzen ein fundiertes Verständnis voraus für die Wechselwirkungen zwischen Körper, Geist und Raum. Genau damit haben sich die Teilnehmer/-innen des Wahlfachs intensiv beschäftigt. Im Rahmen der Lehrveranstaltung entstanden so vielfältige Entwürfe beispielhaft ausgearbeitet für die Foyer-Bereiche der Stadtbibliothek Weinheim.

Alle Konzepte beschäftigen sich mit der Frage, wie Bibliotheken als Dritte Orte in der Zukunft funktionieren können – als Räume, die vielfältige Szenarien ermöglichen, sozialen Mehrwert bieten und die Gesellschaft in ihrer Entwicklung unterstützen.

Hier können Sie sich die Entwürfe der Studierenden anschauen:

In der Luisenstraße soll in der Weinheimer Innenstadt die Stadtbibliothek neu belebt und konzipiert werden. Unter dem Thema »Bibliotheken als dritte Orte« entsteht mit der Stadtbibliothek Weinheim ein Ort neben Zuhause und Arbeitsplatz.

Der städtische Kontext bietet ideale Voraussetzungen, um die Bibliothek als lebendigen Teil des kulturellen Stadtgefüges neu zu verorten und sie als öffentlichen, einladenden Raum zu positionieren, der soziale, kulturelle und individuelle Bedürfnisse verbindet.

Intention war es, die Stadtbibliothek Weinheim als einen Ort der Begegnung und des Austauschs zu gestalten: ein Raum, in dem Interaktion stattfindet und die Menschen zusammenkommen können. Die Architektur schafft Räume, in denen es uns leichter fällt, mit Fremden in Kontakt zu kommen, sich kennenzulernen oder gemeinsam Zeit zu verbringen – oder auch allein zu sein. Ein Ort, an dem man einfach sein darf – ohne konsumieren zu müssen. Veranstaltungen und kleine Events, wie Kreativabende, Workshops oder Ausstellungen ergänzen das Konzept und sorgen für eine größere Zielgruppe.

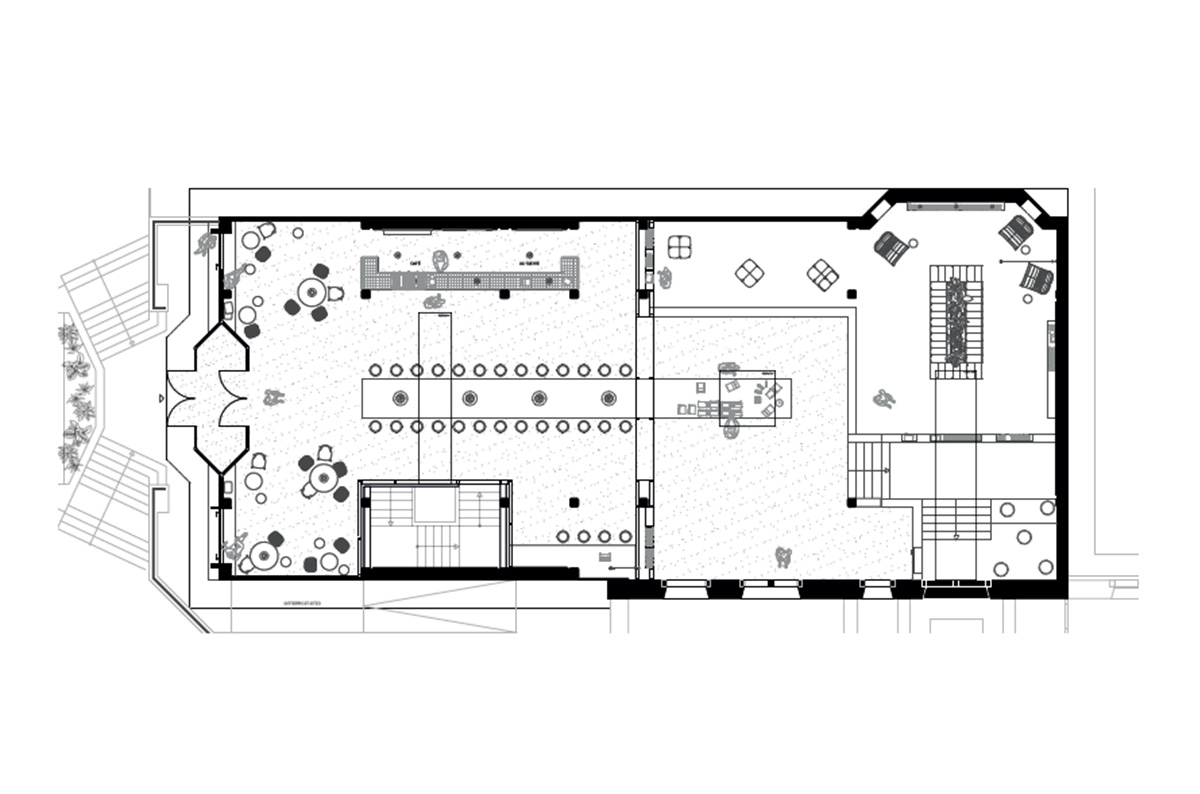

Gerade, weil der Alltag vieler Menschen von medialer Reizüberflutung geprägt ist, wächst das Bedürfnis nach Räumen, die langsamer sind. In meinem Entwurf für die Stadtbibliothek Weinheim soll der Fokus bewusst wieder mehr auf die Bücher und die damit verbundene Entschleunigung gelegt werden. Die »klassische« Bibliothek wird neu gedacht und durch ein kleines Café ergänzt: Es entsteht ein Ort, an dem man sich bewusst Zeit nehmen kann für ein gutes Buch, für einen Kaffee, für sich selbst.

Im Fokus steht ein langer Tisch, der sich als verbindendes Element durch den Raum zieht und Orientierung schafft. Er lädt zum Verweilen, zum Austausch und zum gemeinsamen Arbeiten ein. Es gibt keine festen Sitzgruppen mehr, zu zweit oder in der Gruppe – alle können gemeinsam an einem Tisch sitzen. Es entstehen natürliche Blickbeziehungen und Gespräche können sich entwickeln – müssen aber nicht. Der Tisch lässt beides zu: Gemeinschaft und Rückzug. Die Theke für Café und Bibliothek ist als gemeinsames Möbel geplant und vereint das Konzept. Zusätzlich gibt es mehrere kleinere Tische mit losen Stühlen und Hockern, die sich je nach Bedarf verschieben, gruppieren oder einzeln nutzen lassen. Neue Falt-Schiebeelemente stärken die Verbindung von Innen und Außen und bieten Sitzflächen mit Blick auf das Stadtleben.

Um den Raum zu zonieren, wird das bisher offene Treppenhaus geschlossen und durch eine offen gestaltete Trennwand ergänzt, die gleichzeitig als Bücherregal genutzt wird. Der lange Tisch zieht sich unter der Trennwand hindurch und verbindet die Zonen miteinander. Nach hinten hin geht er in eine Bücherauslage über, die zum Stöbern einlädt und Blickbeziehungen zulässt.

Die Lounge-Möbel im hinteren Bereich der Foyer-Räume befinden sich auf einem leicht erhöhten Podest, welches fließend in die Treppe, die in das erste Obergeschoss führt, übergeht. Die Bestandstreppe wurde neugestaltet und dient nicht mehr nur der reinen Erschließung, sondern ermöglicht es auch dort zu sitzen, zu lesen oder zu beobachten. Auch die Brüstung der oberen Etage fungiert gleichzeitig als Bücherregal. Durch die großzügige Raumhöhe entsteht unterhalb der Treppe zusätzlicher Stauraum, der unauffällig, aber funktional in das Konzept integriert ist.

Die Auswahl von Farben und Materialität folgt dem Anspruch, eine ruhige und entspannende Atmosphäre zu erzeugen. Die charakteristische grüne Farbe der bestehenden Bibliothek wird beibehalten und in das neue Konzept integriert. Ergänzend werden orangene Farbakzente gesetzt. Sichtbeton und gezielt eingesetzte Chromdetails bringen eine kühle Klarheit, die durch helles Fichtenholz ausbalanciert wird. Das Zusammenspiel von kühlen und warmen Materialien schafft ein spannungsvolles, aber harmonisches Gesamtbild.

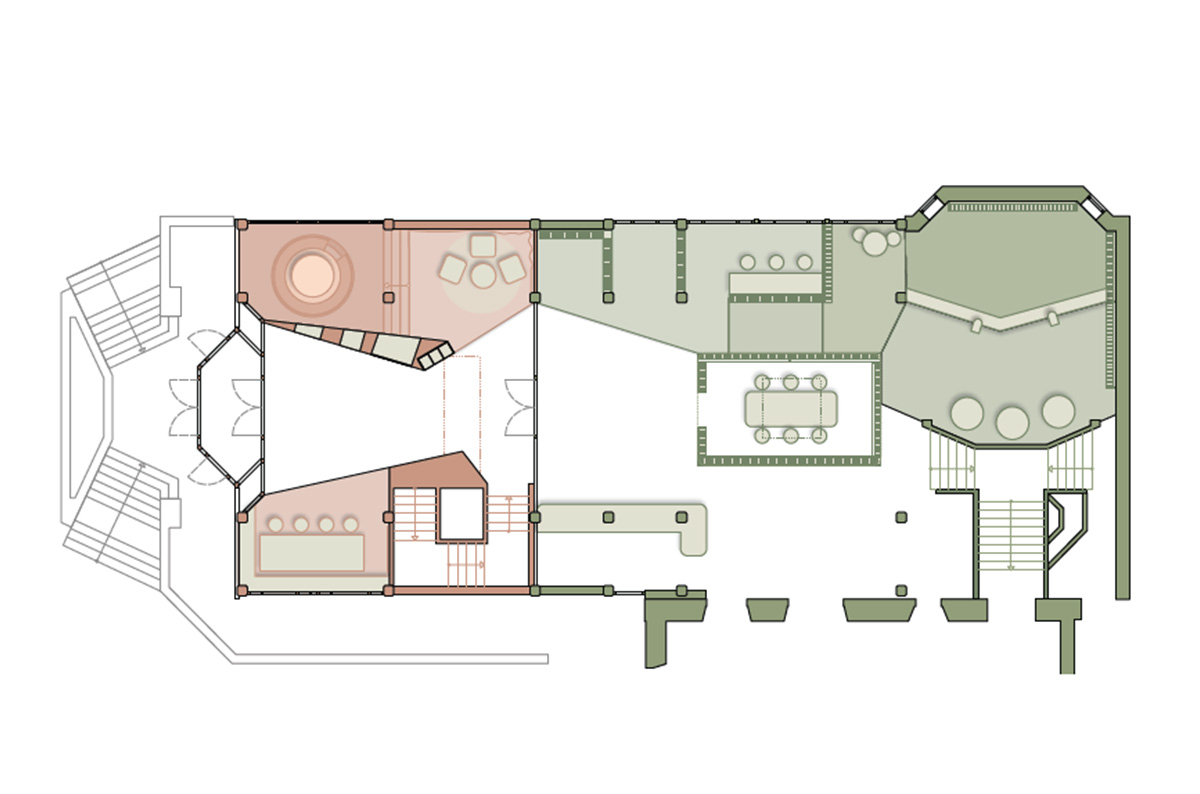

Im Entwurf für die Bibliothek Weinheim wurde ein differenziertes Raumkonzept entwickelt, das den Ansatz der Bibliothek als »Dritter Ort« aufgreift, als ein Ort zwischen privater und öffentlicher Sphäre, der zugleich sozialer Treffpunkt, Lernort und Rückzugsraum ist. Die Gestaltung gliedert sich in zwei Zonen: eine offene Kommunikationszone im vorderen Foyer und eine stille Fokuszone im rückwärtigen Bereich der Bibliothek. Beide Zonen wurden funktional, atmosphärisch und psychologisch auf ihre jeweilige Nutzung hin optimiert.

Fokuszone: Rückzug und Kommunikation

Im hinteren Bereich der Bibliothek befindet sich die Fokuszone, ein ruhiger, zurückhaltend gestalteter Raum für konzentriertes Arbeiten, Lesen und Lernen. Die Farbwahl eines zarten Grüns wirkt beruhigend, fördert Ausgeglichenheit und unterstützt die mentale Fokussierung.

Höhenunterschiede strukturieren den Raum zusätzlich: Aufenthaltsbereiche auf Podesten schaffen geschützte Nischen und kleine Rückzugsorte innerhalb der offenen Fläche.

Ein zentrales Element dieser Zone ist eine transluzente Stoffinstallation, die einen Tisch umhüllt, der direkt unter einem Oberlicht liegt. Das natürliche Licht betont die ruhige Atmosphäre im Inneren. Von außen sind nur Silhouetten sichtbar – diese visuelle Abschirmung schafft Intimität, ohne komplett auszuschließen. Sie vermittelt den Nutzenden ein Gefühl von Geborgenheit, während sie gleichzeitig die Umgebung zur Achtsamkeit und Rücksichtnahme anregt. Die Installation wird so zu einem stillen Mittelpunkt der Konzentration und Kontemplation.

Kommunikationszone: Lebendigkeit, Austausch und Aktivierung

Im vorderen Foyer befindet sich die Kommunikationszone. Ein offener, dynamischer Bereich, in dem gemeinschaftliches Arbeiten, Workshops und informelle Begegnungen stattfinden.

Die Farbgebung in einem lebendigen Korallton spielt eine zentrale Rolle: Koralle steht für Heiterkeit, Energie und Aktivität. Sie wirkt psychologisch aktivierend, stimmungsaufhellend und fördert den sozialen Austausch.

Die Raumstruktur wurde durch klare Trennung von Verkehrswegen und Aufenthaltsbereichen geordnet. Mithilfe kontrastierender Materialien und einer leichten Erhöhung der Aufenthaltsflächen auf Podeste entstehen Zonen, die Bewegung und Verweilen voneinander abgrenzen. So wird trotz der Offenheit eine Struktur geschaffen, die Orientierung und Aufenthaltsqualität fördert.

Fazit

In beiden Zonen schaffen gezielt eingesetzte Farben eine emotionale Rahmung des Raumes. Sie dienen nicht nur der ästhetischen Gestaltung, sondern wirken auch psychologisch unterstützend: Während Koralle in der Kommunikationszone anregt und verbindet, beruhigt das zarte Grün der Fokuszone und fördert das individuelle Arbeiten.

Die Kombination aus Farbgebung, Materialwahl und Höhenstaffelung sorgt für Orientierung, Atmosphäre und emotionale Verankerung. Besucher/-innen sollen sich in beiden Bereichen aufgehoben fühlen, unabhängig davon, ob sie den Austausch suchen oder die Stille.

Der Entwurf der Bibliothek Weinheim versteht sich als vielschichtige räumliche Antwort auf das Konzept des »Dritten Ortes «. Durch die sensible Gestaltung zweier differenzierter Zonen, einer lebendigen Kommunikationszone und einer kontemplativen Fokuszone, entsteht ein Raumgefüge, das sowohl Gemeinschaft als auch Individualität fördert.

Die gezielte Gestaltung durch Farben, Lichtführung, Materialeinsatz und Raumstaffelung ermöglicht ein atmosphärisch dichtes, funktional klares und psychologisch wirksames Umfeld für alle Nutzergruppen. Die Bibliothek wird so zu einem offenen, einladenden und zugleich schützenden Ort, einem echten dritten Ort im städtischen Gefüge.

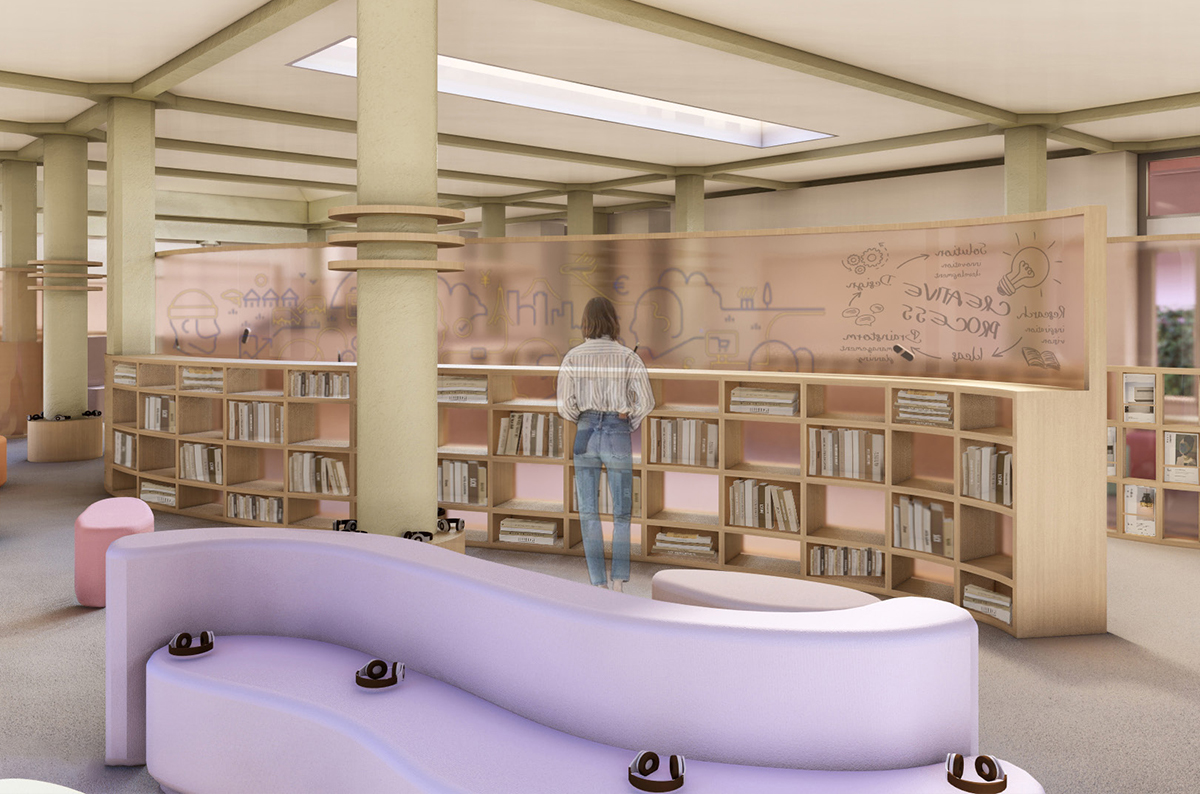

Zwischen Buch und Begegnung: Die Bibliothek als Erfahrungsraum

Für die Neugestaltung der Stadtbibliothek Weinheim wurde ein Konzept entwickelt, das den Ort über seine reine Informationsfunktion hinaus zu einem öffentlichen Raum für Begegnung, Ruhe und Inspiration macht. Ausgangspunkt war die Frage, wie Architektur durch gezielte Reize, Lichtführung und Möblierung soziale Interaktion und individuelles Erleben fördern kann.

Die Bücherregale bilden das zentrale gestalterische Element. Sie folgen einer frei geschwungenen Linie, die sich organisch durch den gesamten Grundriss zieht. Entlang dieser Linie verlaufen halbtransparente, farbig getönte Glaswände, die die Räume sanft gliedern, Sichtachsen offenlassen und unterschiedliche Zonen markieren. So entstehen abgeschirmte, aber offene Bereiche, die Orientierung bieten, ohne den Raum zu verschließen.

Licht fungiert als raumbildendes Mittel. Entlang der geschwungenen Linie der Bücherregale ist der Innenbereich bewusst heller gestaltet, während die seitlichen Räume gedämpfter bleiben. Diese Differenz in der Lichtstimmung führt die Besucher/-innen intuitiv durch den Raum und lädt dazu ein, den offenen Zonen zu folgen.

Auf diesem Weg entfalten sich aufeinander abgestimmte Bereiche wie die partizipative Wall of Ideas, ein Kommunikationsbereich, ein ruhiger Lesebereich sowie ein kleiner Filmraum, der das Angebot multisensorisch erweitert.

Die farbigen Fassadenfenster erzeugen zudem wechselnde Lichtstimmungen, die von außen Aufmerksamkeit wecken und eine emotionale Verbindung zwischen Innen und Außen schaffen. So entsteht ein gestalteter Erfahrungsraum, der Offenheit vermittelt, soziale Prozesse unterstützt und neue Formen des Lernens, Entdeckens und Verweilens ermöglicht.

Die Stadtbibliothek Weinheim wird zu einem lebendigen Treffpunkt für Gemeinschaft, Austausch und Kultur transformiert – ohne den Bestand zu verändern.

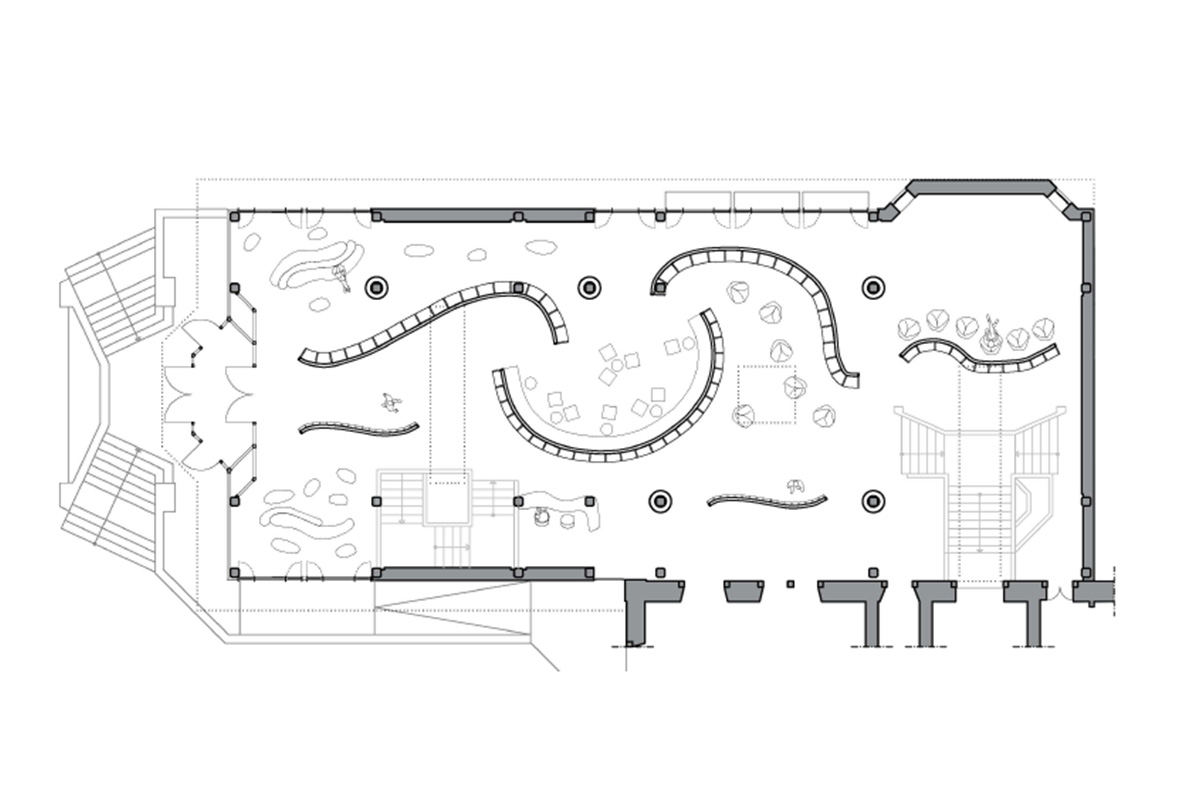

Der Entwurf lässt die Natur in das Gebäude zurückkehren und erschafft durch organische Formen einen neuen, einladenden Charakter. Pilzartige Strukturen und wuchernde Elemente symbolisieren die Rückeroberung durch die Natur und unterstreichen das wachsende, lebendige Miteinander.

Im vorderen Bereich der Bibliothek entsteht eine neue Aufenthaltszone, die bewusst Kommunikation und Begegnung fördert. Hier befinden sich ein Repair-Café, eine Teeküche sowie vielseitige Sitz- und Stehgelegenheiten, die spontane Gespräche, gemeinsames Arbeiten oder Pausen ermöglichen. Dieser Bereich dient als Schwelle zwischen Stadt und Bibliothek – offen, einladend und zugänglich.

Vor dem Gebäude formen sich organisch geschwungene Bänke und Tische, die sich die Treppe hinabbewegen und fließend in Sitzstufen übergehen. So entsteht eine neue Aufenthaltsqualität, die auch ein visuelles Zeichen setzt: Die Bibliothek ist mehr als ein Ort der Bücher – sie ist ein Raum zum Verweilen, Begegnen und Erleben.

Auch der hintere Bereich bleibt in seiner Substanz unangetastet, doch ein neues, zentrales Raumkonzept entfaltet seine Wirkung: überall im Raum verteilen sich Regale und Sitzmöglichkeiten, die zum Verweilen, Entdecken und Vertiefen einladen. Ein großes, durchgehendes Möbelstück zieht sich skulptural durch den Raum. Im Zentrum steht ein rundes Regal, das durch seine Form in den nächsten Raum leitet.

Die Gestaltung lebt zudem von lebensfrohen, gesättigten Farben. Materialien wie Holz, satiniertes Glas und texturierter Stoff schaffen haptische und visuelle Tiefe. Die organischen Formen wecken Assoziationen an natürliche, gewachsene Strukturen. Aufgrund der beschriebenen Weiterentwicklung der Bibliothek in Weinheim entsteht ein neues Miteinander, das die Bibliothek nicht nur zum Ort des Wissens, sondern auch zum zentralen Treffpunkt der Stadt macht.

Carolin Stärk ist seit 2024 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Kaiserslautern und seit 2023 Geschäftsführerin des Büros für Innenarchitektur »atelier schwaenen«. Davor war sie in unterschiedlichen Architekturbüros tätig. 2016 erlangte sie den Master of Arts im Studiengang Kommunikation im Raum/Innenarchitektur an der Hochschule Mainz, 2013 den Bachelor of Arts im Studiengang Innenarchitektur an der Hochschule RheinMain in Wiesbaden.