In zahlreichen öffentlichen Bibliotheken, aber auch in anderen Bibliotheksformen, engagieren sich viele Menschen freiwillig und ehrenamtlich. Durch ihr Engagement entlasten sie das hauptamtliche Personal oder ermöglichen zusätzliche Aktivitäten und Angebote, die andernfalls nicht oder nicht in diesem Umfang realisierbar wären. Darüber hinaus existieren in Deutschland über 550 Freundeskreise oder Fördervereine von Bibliotheken, die ihre jeweilige Einrichtung ehrenamtlich unterstützen. Im Folgenden soll ein Überblick über das freiwillige Engagement in und für Bibliotheken gegeben werden.

In hauptamtlich geführten und betriebenen Bibliotheken besteht das freiwillige Engagement häufig in der Mitwirkung oder eigenständigen Durchführung von Veranstaltungen. Weitere Aufgabenbereiche umfassen das Vorlesen oder Spielen mit Kindern und Jugendlichen, die Zustellung von Büchern an ältere Menschen und andere bedürftige Nutzer, das Einsortieren zurückgegebener Medien sowie vergleichbare Tätigkeiten.

Beim selbständigen Betrieb einer Bibliothek oder Zweigstelle im Auftrag einer Kommune, Kirche oder einer anderen Institution oder in eigener Trägerschaft werden alle Tätigkeiten ehrenamtlich ausgeübt. In manchen Fällen erfolgt die Leitung hauptamtlich. Die Finanzierung kann durch die Kommune oder andere Trägerin erfolgen oder auch nicht.

Neben- oder ehrenamtlich geleitete Bibliotheken

Vor allem in kleinen und mittelgroßen Kommunen gibt es eine lange Tradition ehrenamtlich betriebener öffentlichen Bibliotheken, vorwiegend in Trägerschaft der Kirchen. Wo sie von der öffentlichen Hand getragen werden, ist die Freiwilligkeit oft in Folge einer geplanten Schließung einer Bibliothek oder Zweigstelle entstanden, die durch solch bürgerschaftliches Engagement abgewendet wurde. Zahlen dazu liegen leider nicht vor. Angesichts der aktuellen Finanzprobleme zahlreicher Kommunen in ganz Deutschland, die Mittelkürzungen bei den Bibliotheken erwarten lassen, ist mit einer neuen Welle von Sparmaßnahmen vor allem im Kulturbereich, bei den so genannten Freiwilligkeitsleistungen der Kommunen, zu rechnen.

Freiwilliges Engagement in Zahlen

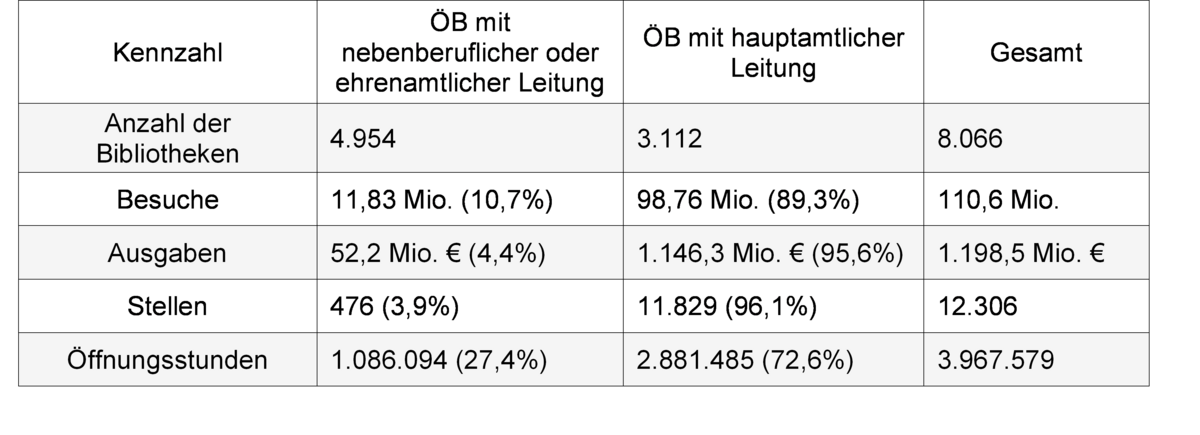

Die Deutsche Bibliotheksstatistik für 2024 weist für neben- oder ehrenamtlich geleitete Öffentliche Bibliotheken (ÖB) beeindruckende Zahlen aus. 61% aller erfassten ÖB werden neben- oder ehrenamtlich geleitet, einschließlich der Zweigstellen. 4 954 Bibliotheken mit neben- oder ehrenamtlicher Leitung stehen 3 112 hauptamtlich geleiteten ÖB gegenüber. Sie verzeichneten zusammen 11,83 Mio. Besuche, das sind 10,7 % der Besuche in allen erfassten ÖB. Die Gesamtausgaben für diese Bibliotheken betrugen 52,2 Mio. €, entsprechend 4,4 % der Gesamtausgaben aller erfassten ÖB. In diesen Bibliotheken bestanden 476 Planstellen, 3,9 % der Planstellen aller erfassten ÖB.

Von den neben- oder ehrenamtlich geleiteten öffentlichen Bibliotheken werden

1 516 (30,6%) von der öffentlichen Hand getragen. 68,5 % der Haupt- und Zweigstellen werden hingegen in kirchlicher Trägerschaft betrieben, insgesamt 3 394. Davon werden 85% von der katholischen Kirche getragen, ein sehr viel kleinerer Teil von der evangelischen Kirche. Weitere 44 ÖB (0,9%) befinden sich in »sonstiger Trägerschaft«.

Insgesamt wurden 1 086 094 Öffnungsstunden gemeldet, was 27,4 % der Öffnungsstunden aller ÖB entspricht.

In diesen Bibliotheken sind 37 535 Personen freiwillig und ehrenamtlich tätig. 3 944 Personen sind als Freiwillige in ÖB in Trägerschaft der öffentlichen Hand tätig, dies entspricht 10,5% der in neben- oder ehrenamtlich geleiteten ÖB-Tätigen. Der größte Teil der Ehrenamtlichen, nämlich 33 253 Personen, arbeitet in ÖB in kirchlicher Trägerschaft, was 88,6% der in neben- oder ehrenamtlich geleiteten ÖB-Tätigen ausmacht. In allen ÖB mit hauptamtlicher Leitung sind weitere 11 277 Personen ehrenamtlich tätig.

Die Zahl der Freiwilligen, die in öffentlichen Bibliotheken arbeiten, ist mehr als viermal so hoch wie die der hauptamtlich Tätigen: 48 812 gegenüber 11 829.

Diese Zahlen verdeutlichen, dass die Bibliothekslandschaft in Deutschland ohne das freiwillige ehrenamtliche Engagement deutlich ärmer wäre. Die Bevölkerung vieler Kommunen, insbesondere im ländlichen Raum, aber auch in Stadtteilen von Städten jeder Größe, hätte keine Möglichkeit, eine nahegelegene Bibliothek zu nutzen.

Nicht erfasst in der Bibliotheksstatistik ist das ehrenamtliche Engagement in Freundeskreisen, Fördervereinen, Leseclubs und ähnlichen Zusammenschlüssen, in den sich Freiwillige für ihre Bibliothek engagieren, sei als Lobbyisten, Fundraiser oder Vereinsvorstände.

Ehrenamt braucht Hauptamt

Die meisten unentgeltlich tätigen Freiwilligen engagieren sich für ihre Gemeinde, ihre Kinder und Mitmenschen aus altruistischen Gründen. Vielen ist das Vermitteln von Lese- und Medienkompetenz wichtig.

Ein weiteres Motiv ist der Wunsch, benachteiligten Kindern zu besseren Bildungschancen zu verhelfen. Immer öfter aber werden Menschen aus Eigeninteresse ehrenamtlich tätig, etwa aus Freude an der Arbeit, Selbstverwirklichung oder um – besonders nach Renteneintritt – eine sinnvolle Aufgabe zu haben und mit anderen Menschen zusammenzukommen.

»Positives Feedback und Wertschätzung der Engagements sind … wichtige Antriebsquellen und Motivation für die Engagierten. Genau diese Wertschätzung erleben viele Engagierte, aber auch viele Freiwilligenorganisationen in Krisenzeiten, wie etwa in der Coronakrise, in besonderer Weise. Angesichts der Bedeutung, die freiwillige Engagements für die Zivilgesellschaft haben, ist diese Wertschätzung wohlverdient und fördert das Erleben von Gemeinschaft«, so formulieren es Elisabeth Kals, Isabel T. Strubel und Stefan T. Grünert als Fazit in ihrem Aufsatz »Gemeinsinn und Solidarität: Motivation und Wirkung von Freiwilligkeit«1.

In der Regel haben Freiwillige keine bibliothekarische Ausbildung. Sie brauchen deshalb fachliche Unterstützung durch hauptamtliche Fachkräfte, um ihre Arbeit sachgemäß ausführen zu können.

Für die kirchlich getragenen Bibliotheken, insbesondere die katholischen öffentlichen Bibliotheken (KÖB) gibt es dafür Fachstellen in einigen Bistümern oder Organisationen wie den Borromäusverein oder den Sankt Michaelsbund. Im Bereich der kommunalen ehrenamtlich betriebenen Bibliotheken oder Zweigstellen gibt es oft fachliche Unterstützung von der jeweiligen hauptamtlich geleiteten Stadtbibliothek oder von den Fachstellen der Bundesländer.

Aber auch über das rein fachliche hinaus braucht Ehrenamt oft Hauptamt. Viele freiwillige Helfer sind in Vereinen organisiert. Vereine betreiben Bibliotheken oder Zweigstellen und haben sich mit Versicherungsfragen, IT-Administration und Problemen, Steuerrecht, Datenschutz, Vereinsrecht und vielem mehr auseinanderzusetzen. Wie insgesamt bei Kulturfördervereinen sind auch unter den Bibliotheks-Freundeskreisen und Fördervereinen 90% ausschließlich ehrenamtlich organisiert. Das zeigt das Impulspapier 2024 ‚Kulturfördervereine in Deutschland des Dachverbands der Kulturfördervereine (DAKU). In manchen Fällen besorgt eine hauptamtliche Bibliotheksleitung die Geschäftsführung. Oft genug aber müssen die Vereine und ihre Vorstände sich das nötige Wissen selbst aneignen und die erforderliche Zeit aufbringen.

Engagement in Freundeskreisen

In Deutschland gibt es über 550 Freundeskreise oder Fördervereine von Bibliotheken aller Art. Der Förderverein für die Kölner Stadtbibliothek wurde schon 1893 gegründet, der für die Wuppertaler 1903, für die Stadt- und Landesbibliothek Dortmund 1913, die Württembergische Bibliotheksgesellschaft 1945.2 Manche gibt es schon seit Jahrzehnten, viele sind aber in den letzten 25 Jahren entstanden, oft aus der Abwehr angedrohter Schließungen heraus. Die meisten Bibliotheks-Freundeskreise gibt es in Nordrhein-Westfalen.

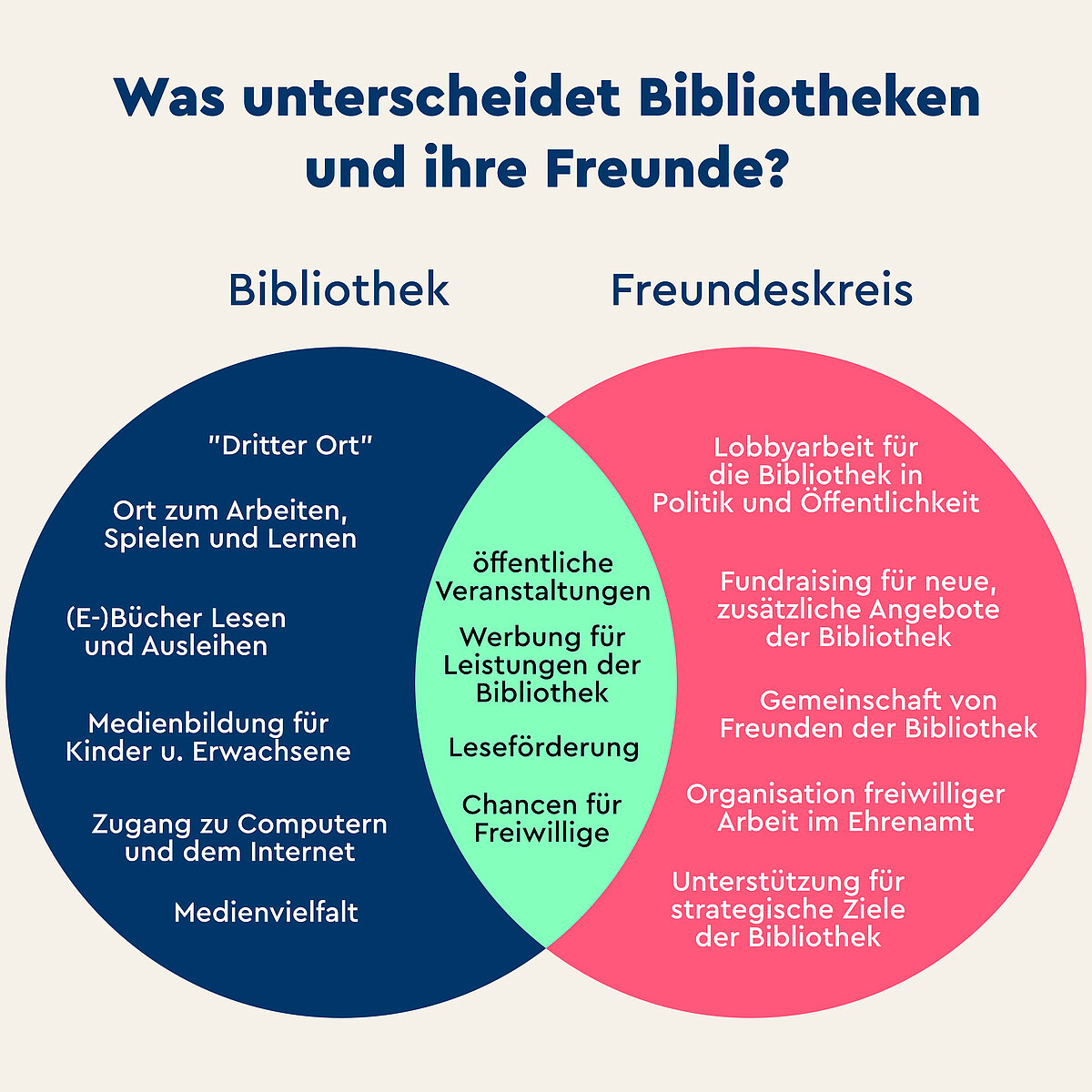

Eine Reihe dieser Vereine betreiben ehrenamtlich eine Bibliothek oder Zweigstelle, viele aber unterstützen »ihre« Bibliothek in vielfältiger Weise.

Als Verein sind sie nicht an Weisungen von Dienstherren oder Träger/-innen von Bibliotheken gebunden, sondern können die Interessen der Nutzer/-innen sowie die strategischen Ziele der Bibliothek nach Kräften vertreten. So sprechen ihre Vorstände und Mitglieder mit Bürgermeister/-innen, Landrät/-innen und Kulturamtsleiter/-innen, mit Mitgliedern und Fraktionen des Gemeinderats, mit Abgeordneten des jeweiligen Landtags und anderen Mandatsträger/-innen.

Sie helfen, das Wissen über die Funktion und die Aufgaben einer Bibliothek in der heutigen Zeit bei ihren Gesprächspartnern zu verbreiten. Dies ist besonders wichtig in der Kommunalpolitik, wo in Gemeinderäten nicht immer genügend Verständnis für und Wissen über die Bibliothek vorhanden ist. Das Ansehen, das die Vereine und ihre Vertreter in der Kommune oder gar darüber hinaus durch das Engagement ihrer Mitglieder gewinnen, verschafft ihnen und der Bibliothek Gehör, Respekt und Dank.

Freundeskreise schaffen Netzwerke für die Bibliothek in der Kommune, die sich für die Einrichtungen einsetzen. Sie mobilisieren ihre Mitglieder und andere zur Unterstützung bei Aktivitäten und Veranstaltungen der Bibliothek oder führen selbst literarische und andere Veranstaltungen in und mit der Bibliothek durch.

Ein weiteres wichtiges Aufgabenfeld ist das Fundraising https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/, die Akquise von Spenden für die Ziele des Vereins, die dann für die Förderung von Projekten oder Angeboten der Bibliothek und deren Kundschaft zugutekommen. Finanzmittel werden häufig auch durch Veranstaltungen und (Bücher-)Flohmärkte aufgebracht. In Aktionen wie »Kaufen Sie Ihrer Bücherei ein Buch« oder »Buchpaten« rufen Freundeskreise oder Fördervereine die Bevölkerung auf, ihrer Bibliothek Bücher zu kaufen, die ihr noch fehlen.

Gemeinnützige Vereine können für ihre Zwecke oftmals auch Fördermittel des Bundes, der Länder oder von Stiftungen für ihre Vorhaben in Anspruch nehmen, die kommunalen oder kirchlichen, von der öffentlichen Hand finanzierten Einrichtungen nicht zugänglich sind. Beispielhaft genannt seien hier die Förderung durch die DSEE, die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt oder Programme wie »Demokratie leben!« des Bundesfamilienministeriums.

Freundeskreise gewinnen oder vermitteln ihrer Bibliothek auch Sponsoren, denen für ihr finanzielles Engagement eine Gegenleistung angeboten wird, wie Petra Hauke beschreibt.3

Freiwilliges Engagement in und für Bibliotheken leistet einen Beitrag zu einer besseren, gerechteren Welt, indem es hilft, Bildung und Zugang zu Wissen für alle zu bieten und ein Zeichen für Kultur, Bildung und eine starke Gemeinschaft in einer freien Gesellschaft zu setzen.

Nicht erst seit dem zweiten Amtsantritt Donald Trumps als Präsident der USA und den seither erfolgten Angriffen auf Wissenschafts- und Kunstfreiheit 4 ist zu befürchten, dass auch in Deutschland Freundeskreisen von Bibliotheken die Aufgabe zukommen wird, sich dem Kulturkampf von rechts entgegenzustellen. Sie werden gefordert sein, die Bibliothek gegen Zensur und andere politische Einflussnahme auf ihren Medienbestand und ihre Veranstaltungen zu verteidigen.

Freundeskreise sollten jedoch stets darauf achten, selbst nicht angreifbar zu werden, indem sie Einfluss auf den Bestandsaufbau und die Medienauswahl der Bücherei zu nehmen versuchen. Es ist wichtig, strikte Neutralität zu wahren und Entscheidungen über den Ankauf von Medien ausschließlich dem Fachpersonal zu überlassen.

Wenn ein Verein eine öffentliche Bibliothek ehrenamtlich betreibt und Freiwillige für den Bestandsaufbau verantwortlich sind, sollten sie versuchen, Einseitigkeit zu vermeiden und alles anzubieten, was ihr vielfältiges Publikum braucht und nachfragt.

Ehrenamt ist wertvoll und nicht kostenlos

Bürgerschaftliches Engagement ist nicht nur für die Gemeinschaft in der Kommune wertvoll und wichtig, indem es den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördert, sondern hat auch einen hohen Wert für alle, die sich freiwillig für und in Kultur, Bildung, Soziales, Sport oder anderes engagieren. Eine sinnvolle Tätigkeit in Gemeinschaft mit anderen, die Übernahme von Verantwortung für die lokale Gesellschaft fördert auch das Selbstwertgefühl der Ehrenamtlichen. Ihre selbstlose Tätigkeit bildet ein Stück weit ein Gegengewicht gegen die zunehmende Individualisierung in unserer spätmodernen Gesellschaft.

Ehrenamtliches Engagement in Bibliotheken sollte jedoch nicht als Ersatz oder Vorwand für unzureichende Finanzierung durch die Trägerschaft, mangelnde Jugend- und/oder Sozialarbeit oder Einsparungen im Stellenplan der Kommune oder des Trägers dienen. Ehrenamt hat nicht das Ziel, kommunale Haushalte zu entlasten.

Ehrenamt darf auch kein Mittel zur Verfolgung religiöser oder ideologischer Ziele oder zur Propagierung einer bestimmten politischen Richtung sein.

»Voraussetzung für eine effektive und qualifizierte Bibliotheksarbeit ist die stetige Aus- und Fortbildung der bürgerschaftlich engagierten Mitarbeitenden, und die erforderliche Koordination durch einen Ansprechpartner für ehrenamtlich Tätige. Dafür und für die Schaffung der notwendigen Rahmenbedingungen sind finanzielle Mittel im Etat des Büchereiträgers vorzusehen« schrieb die frühere Vorsitzende des deutschen Bibliotheksverbandes und heutige Vorsitzende des Bundesverbands der deutschen Bibliotheks-Freundeskreise, Monika Ziller 2011.5

»Ehrenamtliche Projekte haben in und für Bibliotheken mindestens drei strategische Vorteile: Die Bibliothek bietet ihre Räume, ihre Kompetenzen und ihr Aufgabenspektrum als Betätigungsfeld für Bürger/-innen und ist damit Ort bürgerschaftlichen Engagements; die Möglichkeiten der Angebote bibliothekarischer Serviceleistungen jenseits der tarifrechtlichen Tätigkeiten erweitern die Kernangebote der Bibliothek in für die Bürger/-innen relevanten Bereiche und drittens ehrenamtlich Engagierte gehören zu den besten Stakeholdern der Bibliothek, denn ein hohes bürgerschaftliches Engagement ohne finanzielle Eigeninteressen ist ein überzeugendes Argument in der politischen Diskussion über die Aufgaben und notwendigen Ressourcen der Bibliothek.« So beschreiben Arend Flemming und Christine Lippmann die Erfahrungen der Städtischen Bibliotheken Dresden mit Ehrenamtlichen.6

Der BdB bündelt die Arbeit der Freundeskreise

Der Bundesverband der deutschen Bibliotheks-Freundeskreise (BdB) hat sich zum Ziel gesetzt, die Freundeskreise und Fördervereine aller Arten von Bibliotheken in der Bundesrepublik zu organisieren, zu vernetzen und ihre gemeinsamen Interessen zu vertreten. Der Gewinn für die Vereine liegt besonders in der Vernetzung und dem Erfahrungsaustausch untereinander. Viele Konzepte und Ideen werden auf den im jährlichen Wechsel an verschiedenen Orten in allen Teilen Deutschlands stattfindenden Jahrestagungen ausgetauscht.

Aktuelle Fragestellungen werden in digitalen Stammtischen behandelt. In Newslettern und Rundmails an Mitglieder und alle bekannten Bibliotheks-Freundeskreise werden Berichte über Aktivitäten von Freundeskreisen und aktuelle Tipps und Informationen verbreitet. Die Themen reichen von aktuellen Ereignissen über rechtliche Fragen und Steuerprobleme bis hin zu Informationen über Fördertöpfe.

Mehrmals im Jahr veranstaltet der BdB Webinare, die sich an Bibliotheksleitungen und andere Mitarbeitende richten. Unter dem Titel »Mit vereinten Kräften mehr erreichen« geht es um Bedeutung und Nutzen von Freundeskreisen für eine Bibliothek. Neben Praxisbeispielen gibt es dabei umfangreiche Informationen und Tipps rund um die Gründung eines Freundeskreises als Verein. Daran haben seit 2022 bereits Personen aus 270 Bibliotheken teilgenommen.

Jährlich vergibt der BdB die Auszeichnung »Freundeskreis des Jahres«, für die sich alle Freundeskreise von Bibliotheken bewerben können. Eine Jury bewertet die Bewerbungen vor allem im Hinblick auf innovative Konzepte, ihre Umsetzung und ihren Vorbildcharakter für andere Vereine und immer auch im Hinblick auf ihre Wirkung für die jeweilige Bibliothek.

Der BdB wurde 2018 als Nachfolgeorganisation der früheren Arbeitsgemeinschaft der Freundeskreise im dbv gegründet, die nach einer Satzungsänderung des deutschen Bibliotheksverbandes aufgelöst wurde.

Uwe Janssen hat als Schüler sein Taschengeld damit verdient, für die Buchhandlung des Vaters mit dem Fahrrad die bestellten Bücher zur Staatsbibliothek Bremen zu fahren, die damals zur Unibibliothek ausgebaut wurde.

Sein ganzes Berufsleben hat er im Buchhandel verbracht, davon mehr als 40 Jahre im Barsortiment. Dort hat er die technische Kommunikation der Branche zwischen den Handelsstufen, auch mit Bibliotheken, vorangetrieben. Er war maßgeblich daran beteiligt, den Metadaten Standard ONIX in Deutschland einzuführen.

Seit 2004 ist Uwe Janssen Vorsitzender des Fördervereins Stadtbücherei Leinfelden-Echterdingen, den er mitgründete, um die Schließung von zwei Stadtteilbibliotheken zu verhindern. Seit 2018 ist er stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbandes der deutschen Bibliothek-Freundeskreise (BdB), davor schon in gleicher Funktion in der AG der Freundeskreise im dbv bis zu ihrer Auflösung 2018.

1 BIBLIOTHEK– Forschung und Praxis 2021; 45(1): 14–25, https://doi.org/10.1515/bfp-2020–0103

2 Georg Ruppelt: Helfen (nicht nur) mit Rat und Tat … in Petra Hauke und Rolf Busch (Hrsg.) „With a Little Help From My Friends“ Freundeskreise und Fördervereine für Bibliotheken, Bad Honnef 2005, S. 40/41

3 Petra Hauke: Freundeskreise und Fördervereine – Starke Lobbyarbeit für starke Bibliotheken! In Petra Hauke (Hrsg.) Freundeskreise und Fördervereine. Best Practice in öffentlichen Bibliotheken. Berlin/Boston 2015

4 Es sei hier auf die Mittelkürzungen bei Universitäten und beispielsweise die Übernahme des Kennedy Center in New York durch Trumps Administration hingewiesen. https://www.tagesschau.de/ ausland/amerika/usa-trump-kennedy-center-100.html (abgerufen am 23.4.2025)

5 Deutscher Bibliotheksverband e.V. (Hrsg.) Bürgerschaftliches Engagement in Bibliotheken. Ein Handbuch für das Ehrenamts-Management. Berlin, 2011, S. 6

6 Arend Flemming, Christine Lippmann: Das Ehrenamt macht Bibliotheken reicher. in BIBLIOTHEK– Forschung und Praxis 2021; 45(1): 89–95, https://doi.org/10.1515/bfp-2020–0122