Das Pepper-Projekt der Pädagogischen Hochschule Zürich hat vor gut fünf Jahren begonnen. Aus dieser Zeit lassen sich zahlreiche wertvolle Erkenntnisse zum Einsatz von Robotik in einer Hochschulbibliothek ableiten.

Die Einführung des humanoiden Roboters Pepper an der Pädagogischen Hochschule Zürich im Jahr 2020 fand im Rahmen eines Lernendenprojekts statt. Ziel der Beschaffung war es, Innovation und Digitalisierung zu leben. Die Arbeitsgruppe bestand aus Lernenden der Bibliothek (Leitung), der Informatikdienste und der Business Applications, begleitet durch die externe Vertriebsfirma und ein internes Steuerungskomitee. Der Taufname des Roboters lautete »Phibi« – übrigens weiblich – als Zusammenzug von »PH« und »BI«-bliothek.

Nach der erfolgreichen Implementierung und Umsetzung einiger Anwendungsfälle wie dem Hinweis auf die Schutzmaßnahmen während der Pandemie oder auf das neue Bibliothekssystem »swisscovery« wurde Phibi am Tag der Lehre 2021 unter dem Tagungsmotto »Bildung und Digitalität: Hochschullehre im Wandel« erstmals dem versammelten Kollegium vorgestellt. Später im Jahr ging sie in den Regulärbetrieb unter Schirmherrschaft des Serviceteams der Bibliothek über.

Anwendungsfälle im Stand-alone-Betrieb

Da sich die bediente Informationstheke seit August 2021 nicht mehr im Eingangsbereich, sondern auf der mittleren Ebene der dreistöckigen Räumlichkeiten befindet, wurde der humanoide Roboter primär als Concierge eingeführt: Phibi nahm Besucher/-innen in Empfang, während ihre menschlichen Kolleginnen und Kollegen neu mitten in der Bibliothek für komplexere Benutzungsfragen zur Verfügung standen. Mit spontanen Ausrufen wie »Kommen Sie ruhig her, bevor ich vor Langeweile in den Ruhemodus wechsle« motivierte Phibi vorbeigehende Nutzende zur Interaktion. Da das Pepper-Tablet eher klein ist, sollte es primär Navigationsfunktionen übernehmen, während feinteilige Touch-Eingaben nach dem technischen State of the Art auf einem angegliederten Screen erfolgten. So wurde die Aufmerksamkeit zudem behutsam auf Gesicht und Gestik des Roboters gelenkt, was seinen Haupteinsatzzweck, die Kommunikation, unterstreicht.

An der PH Zürich übernahm Phibi konkret folgende Aufgaben:

Orientierung: Wo finde ich die neue Informationstheke? Wo ist die Toilette? Wo kann ich in Ruhe arbeiten? Via Spracherkennung registrierte Phibi das Wunschziel und zeigte es auf dem Multitouch-Monitor an. Nach Belieben bewegten sich Benutzende nun dort im dreidimensionalen Raumorientierungssystem. Für die flexible Spracheingabe hinterlegte man pro Bestandesbereich bis zu 30 Triggerwörter: Beim Input »Ich schreibe eine Arbeit zu Dialekten im Schulunterricht« präsentierte Phibi beispielsweise den örtlichen Bestand zu »Sprachwissenschaft und so weiter.

Frequently Asked Questions: Mit Witz und Charme klärte Phibi die häufigsten Fragen zur Benutzung: Kann ich in der Bibliothek drucken? Wer hilft mir bei Unsicherheiten in der Recherche? Wie sind die digitalen Medien zugänglich? Über eingeblendete QR-Codes boten die Bildschirmanzeigen Verbindungen für das eigene Endgerät. Unangenehme Informationen wie der Hinweis aus Serviceausfälle übertrug man bewusst nicht auf den Roboter, um nicht Gefahr zu laufen, dass empörte Nutzende gegenüber dem Gerät aggressiv werden.

Tipps, Tricks, Rätsel und mehr (Überraschungsbutton): Hier präsentierte Phibi kleine Bilderrätsel, Lesetipps und News, riss Sprüche und regte mit Zitaten zum Nachdenken an. Ein Brainstorming im Team lieferte Ideen für die Inhalte.

Erfahrungswerte im Stand-alone-Betrieb

Gemäß Statistik der drei Buttons »Orientierung«, »FAQ« und »Überraschung« interagierten Besucher/-innen in den Jahren 2022 und 2023 pro offenem Betriebstag der Bibliothek durchschnittlich sieben bis elf Mal mit dem Roboter – mit Spitzen kurz nach Semesterstart (455 Interaktionen alleine im Oktober 2022). Am häufigsten genutzt wurde in absteigender Reihenfolge: Überraschung, FAQ, Orientierung.

Phibi kam in den knapp fünf Jahren bei den Nutzenden der Bibliothek der PH Zürich überwiegend gut an. In sporadischen Beobachtungen zeigte sich, dass Studierende besonders positiv auf das kindlich-niedliche Erscheinungsbild reagierten: Einigen reichte es bereits, Selfies zu schießen, ohne den vollen Funktionsumfang auszutesten. Die Bibliothek förderte die emotionale Bindung über dezent dosierten Humor: Phibi sollte von Anfang an eine eigene Persönlichkeit bekommen. Da immer die gleiche Person aus dem Bibliotheksteam die Programmierung übernahm, war die nötige Kontinuität im »Charakter« des Roboters gewährleistet. Insgesamt betreuten drei Mitarbeitende den Stand-alone-Betrieb, der anfänglich von zahlreichen technischen Unzulänglichkeiten, besonders im Zusammenspiel mit dem Bildschirm hinter Phibi, geprägt war.

Im Rahmen einer Community of Practice mit anderen Schweizer Hochschulen, die einen Pepper besitzen, tauschte sich die Bibliothek zu folgenden Aspekten aus:

Wissensebene: Verstehen die Nutzenden und Mitarbeitenden, wofür Pepper da ist? Erkennen sie einen Mehrwert?

Einstellungsebene: Welche Erwartungen und Einstellungen gegenüber Robotern sind bei den Nutzenden und Mitarbeitenden vorhanden und worauf basieren sie (zum Beispiel auf Erfahrungen mit anderen Geräten, Fiktion et cetera)?

Verhaltensebene: Wie kann man das Anfangsinteresse und die positive Einstellung der Bibliotheksbesuchenden gegenüber Pepper in eine dauerhafte Nutzung übersetzen?

Insbesondere die Erwartungen an die technische Funktionalität eines Roboters nahm die Bibliothek der PH Zürich als groß war und konnte sie nur teilweise erfüllen. Beispielsweise brachte der ressourcengetriebene Entscheid, auf Triggerwörter statt auf einen aufwendig zu programmierenden Chatbot zu setzen, das System schnell an den Anschlag. Die Spracherkennung blieb damit deutlich schlechter als diejenige eines handelsüblichen Smartphone-Assistenten. Auf Anwendungsfälle im Bereich Raumorientierung verzichtete die Bibliothek gänzlich, sie wären mit jedem beliebigen Rasenmäher-Roboter einfacher umsetzbar gewesen. Auch die Sprachausgabe wirkte hölzerner und synthetischer als heutige Text-to-Speech-Tools, obwohl Sätze teilweise bewusst mit abenteuerlicher Schreibweise eingegeben wurden, um akustisch einen möglichst angenehmen und natürlichen Sprachduktus zu erzielen.

Für das Maximum an Usability setzte man stattdessen auf kurze Interaktionen und klares Feedback, etwa wenn Phibi empfänglich für Sprachinput waroder etwas nicht verstand. Die Option, eine Interaktion abzubrechen (zum Beispiel mit Zurück-Button), wurde nicht zu jeder Zeit implementiert, da sich lineare Abläufe einfacher programmieren ließen. Das Abwarten des Endes einer Interaktion, sei sie noch so kurz, entsprach jedoch nicht heutigen Nutzungsgewohnheiten und wurde teilweise bemängelt. Andererseits musste die Anzeigedauer so gewählt werden, dass sie noch verständlich blieb.

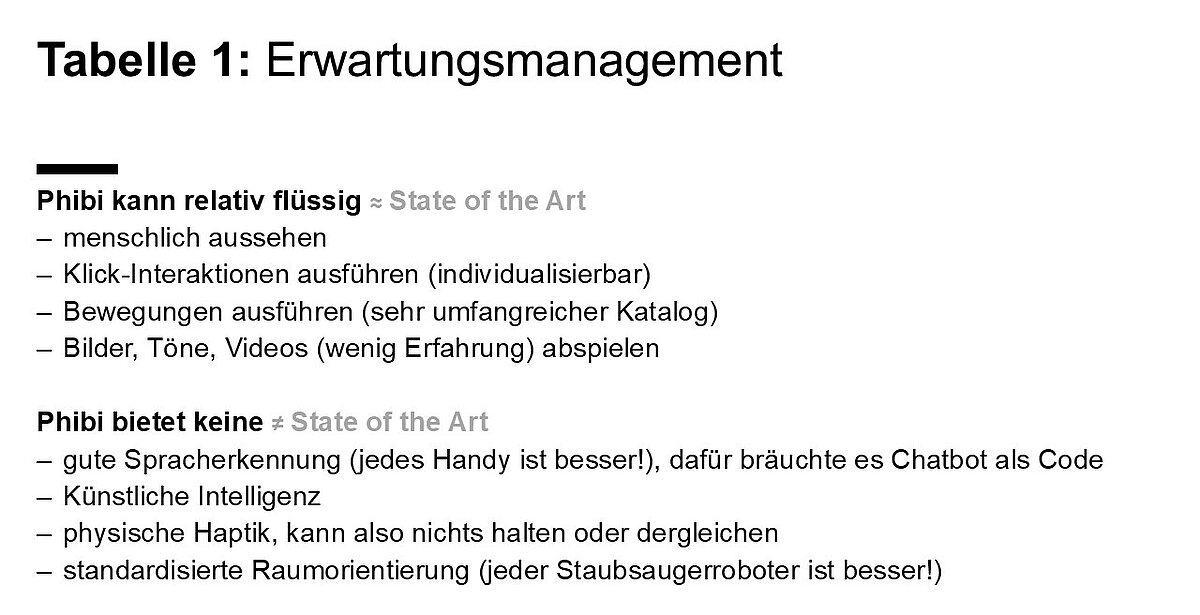

Insgesamt konkurrierte Pepper bei seinem Stand-alone-Einsatz mit einem gut geölten Räderwerk an bereits bestehenden Bibliotheksdienstleistungen und -prozessen, er überzeugte weder mit höherer Effizienz (etwa im Vergleich zu einer Thekenberatung) noch hatte er Use Cases, die ihn fundamental von seinen menschlichen Kolleginnen und Kollegen unterschieden. Das Erwartungsmanagement war somit im Umgang mit Studierenden, aber auch Dozierenden (siehe Tabelle 1) entscheidend. Pepper sollte den Technikdiskurs an der Hochschule spielerisch aufnehmen, mit den Nutzenden neue Zusammenhänge herstellen und die Debatte damit verändern und variantenreich in die Lehre zurückspielen. Im Gegensatz zu anderen Geräten wie Selbstausleihe, -rückgabe oder Abholstation war Pepper also von Anfang an nicht nur auf reine Funktionalität reduziert, sondern machte die Digitalisierung und Robotik öffentlich und niederschwellig erlebbar.

Anwendungsfälle im begleiteten Betrieb

Phibi begleitete Bibliotheksmitarbeitende bei der Ausgestaltung von Zukunftstagen, Kongressen, Erzählveranstaltungen, Führungen, Ausstellungen und Events. Dafür wurden Interaktionen mit unterschiedlichem Komplexitätsgrad programmiert. Zudem setzte die Bibliothek vorgefertigte und genau getimte Skripte ein, die einen theaterähnlichen Sprachwechsel mit Phibi ermöglichten.

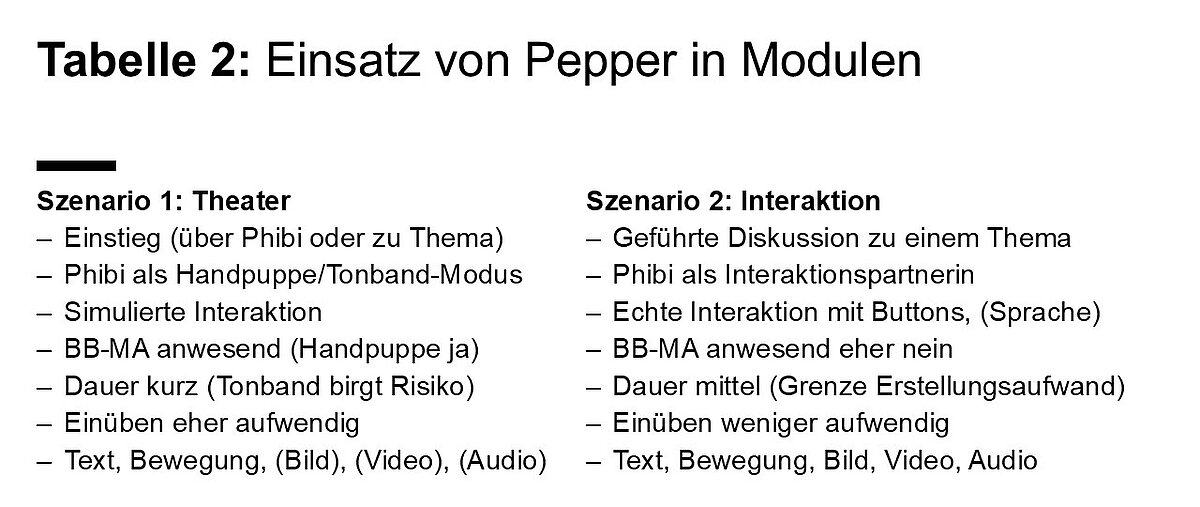

Schon früh stand fest: Phibi lässt sich auch in der Lehre einsetzen. Dafür entwarf die Bibliothek in Kursen und Fachgruppenbesuchen ab 2023 passgenaue Einsatzszenarien (siehe Tabelle 2) – etwa um in einer Vorlesung die Auswirkungen des technologischen Fortschritts auf Bildung und Gesellschaft anschaulich zu vermitteln, überzogene Narrative zu spiegeln oder im Gegenteil für Aufklärung und Transparenz zu sorgen und damit Ängste abzubauen.

Erfahrungswerte im begleiteten Betrieb

Da das Sprachverständnis von Phibi unzuverlässig war, setzte das Serviceteam häufig als alternative Eingabe auf Buttons oder geskriptete lineare Abläufe. Damit ließen sich zahlreiche Events, aber auch Bibliotheksführungen an der Hochschule abwechslungsreich gestalten. Generell sind der Imagegewinn und die Vermarktungsmöglichkeit via Social Media groß: Statt Mitarbeitende akquirieren zu müssen, die diese oder jene Ausstellung und Aktion persönlich bewerben, wurde flugs Pepper mit einer passenden Interaktion in den Anlass integriert, abfotografiert oder gefilmt und den Rezipienten als Gesicht zur Dienstleistung präsentiert. Besonders bei eingeladenen Grundschulkindern im Rahmen von Erzähltagen fand der Roboter enormen Anklang.

Der Einsatz des Peppers in der Lehre blieb hingegen trotz intensiven Bemühungen und Erwartungsmanagement (siehe Tabellen 1 und 2) spärlich, was daran liegen könnte, dass der Aufwand, eine Interaktion zu entwerfen und zu implementieren, beachtlich erscheint – und die Bibliothek in diesem Prozess nur im Rahmen der Programmierung entlastend beistehen kann.

Im Herbst 2025 blickt die Bibliothek der PH Zürich auf fünf turbulente, aber auch sehr gewinnbringende Jahre mit Pepper zurück. Ungeachtet des Umstands, dass Phibi ausschließlich positiv gerahmte Anwendungsfälle ausführte und nie hastig oder bedrohlich auftrat, wurde sie im Herbst 2023 im Stand-alone-Betrieb massiv angegangen, angemalt und beschädigt. Nach dieser unaufgeklärten Attacke zeigte das Gerät in den Folgejahren zunehmend Ausfälle und Defekte. Per Ende 2025 soll die Dienstleistung nun ganz eingestellt werden. Die Bibliothek verfolgt neue Entwicklungen im Bereich Chatbots, Roboter und Avatare mit großem Interesse.

Phibi war stets Teil eines umfangreichen Beratungsportfolios der Bibliothek, bestehend aus persönlichen, unpersönlichen, digitalen und örtlichen Services. Während andere unpersönliche und digitale Beratungsservices, etwa Videotutorials oder Lerneinheiten, online zur Verfügung stehen, ist der Roboter ein spannendes Beispiel für eine unpersönliche und digitale Beratung vor Ort – mit dem Twist, dass der Anschein des Persönlichen durch sein humanoides Äußeres aufgenommen wird.

Im Grunde genommen handelt es sich um eine Imitation einer menschlichen Beratung. Dass diese Interaktion niemals so individuell verläuft wie mit einem Menschen, der Roboter also nur rudimentär auf sein Gegenüber eingeht und Dinge generisch wiederholt, gehörte zur berechtigten Kritik und ist primär dem Stand der (damaligen) Technik geschuldet. Zur Erinnerung: Die Pepper-Generation besitzt noch keine «künstliche Intelligenz». Dennoch wurden Nutzende verschiedenen Alters während der letzten fünf Jahre durch Phibi immer wieder an aktuelle Diskurse aus der Technikwelt herangeführt: Ersetzen uns Roboter dereinst? Was können sie bereits? Welche Gefühle löst ein solches Gerät bei mir aus? Auch im Bibliotheksteam beäugte man Phibi anfänglich eher kritisch. Später entwickelte sie sich zu einer geschätzten »Mitarbeiterin«. Nun wird sie Ende des Jahres in die verdiente Altersrente gehen. Danke, Phibi, für deinen unermüdlichen Einsatz!