Das Buch »Die Volksbibliotheken und Lesehallen der Stadt Berlin 1850-1900«,1 ein Flohmarktfund, gab die Inspiration, bei einem Spaziergang dessen Angaben mit KI-Tools zu vergleichen. Weitere Wegbegleiter waren der Roman »Berlin Alexanderplatz«2 von Alfred Döblin und das im selben Jahr 1929 erschienene Buch »Spazieren durch Berlin« von Franz Hessel.3 Läuft man nach deren Wegbeschreibungen durch Berlin, lassen sich hier und da Gebäude von 1929 entdecken wie der Roxy-Palast des Architekten Martin Punitzer in der Hauptstraße, das Karstadt-Kaufhaus am Hermannplatz von Philipp Schaefer und das Berolinahaus von Peter Behrens am Alexanderplatz.

Beim Stadtbummel vom »Alex« aus, auf den Spuren zu Döblins beziehungsweise Hessels beschriebenen Orten und mithilfe von Google und KI nach Bibliotheksweisheiten gefragt, erschien bei der Frage »Wo in Berlin befand sich die erste Lesehalle?«, folgende Antwort:

»Die erste Lesehalle in Berlin wurde am 1. Januar 1895 in der Neuen Schönhauser Straße 13 eröffnet. Später, ab 1902, befand sie sich in der Münzstraße 11, ab 1908 in der Rungestraße 25-27. Die Lesehalle war untergebracht im Hofgebäude der Volks-Kaffee- und Speise-Halle.«4

Da sich die »Schönhauser« in Richtung Münzstraße fußläufig vom Alex befindet, lässt es sich dort einfach vorbeischauen. Zu entdecken ist ein altes Gebäude vom Architekten Alfred Messel im Stil der deutschen Renaissance5 noch heute mit dem Schriftzug »Volks-Kaffee- u. Speise-Hallen Ges.«. Per ChatGPT stößt man dazu auf Websites vom Kulturring, wo es unter anderem heißt:

»Auf Initiative der Bücherhallenbewegung, in der Bona Peiser federführend aktiv war, wurde am 1. Januar 1895 in der Neuen Schönhauser Allee 13 (ab 1902 in der Münzstraße 11, ab 1908 in der Rungestraße 25-27) die ›Erste öffentliche Lesehalle zu Berlin‹ mit fünf geräumigen Zimmern eröffnet. Bona Peiser und Ernst Jeep, Königlicher Hofbibliothekar, richteten die Lesehalle ein. Peiser leitete sie zeitlebens.«6

In diesen Zeiten von Heinrich Zille und dem »Berliner Zimmer« wurde auch in Berlin die Bücherhallenbewegung7 vorangetrieben und es wurden einige Lesehallen eingerichtet. Über Google, Wikipedia und diverse Chatbots sind die Adressen der ersten Lesehallen nur ungenau bestimmbar, so wie im vorangegangenen Zitat von »Allee« statt richtigerweise von »Straße« die Rede ist.8 Auch die genauen Definitionen der Begriffe »Lese- bzw. Bücherhalle« gegenüber Lesesalon, Lesezimmer und Lesesaal, sowie historische Daten zu deren Eröffnungen variieren. Zudem gab es in den letzten 100 Jahren Änderungen bei Straßennamen und der Zählung von Hausnummern. Da es vor Ort bei der »Volks-Kaffee- und Speise-Halle« keinen direkten Hinweis zu einer früheren Lesehalle gibt, wurde nochmals ChatGPT gefragt: »Wo in Berlin befand sich die erste Lesehalle?«, worauf folgende Antwort gegeben wurde:

»Die erste Lesehalle in Berlin befand sich im Jahr 1890 im Gebäude der Königlichen Bibliothek.«9

Vermischt die KI hier etwas? Denn Ernst Jeep war Bibliothekar an der Königlichen Bibliothek, die sich am heutigen Bebelplatz befand. Die Seiten des Fontane-Archivs bestätigen, dass sich die erste Lesehalle im Hofgebäude der »Volks-Kaffee- und Speise-Halle« befand, die Ernst Jeep und Bona Peiser 1895 gemeinsam eingerichtet hatten.

»Am 1. Januar 1895 eröffnete die DGEK schließlich die erste öffentliche Lesehalle in Berlin. Untergebracht im Hofgebäude der Volks-Kaffee- und Speise-Halle in der Neuen Schönhauser Straße 13 ...«10

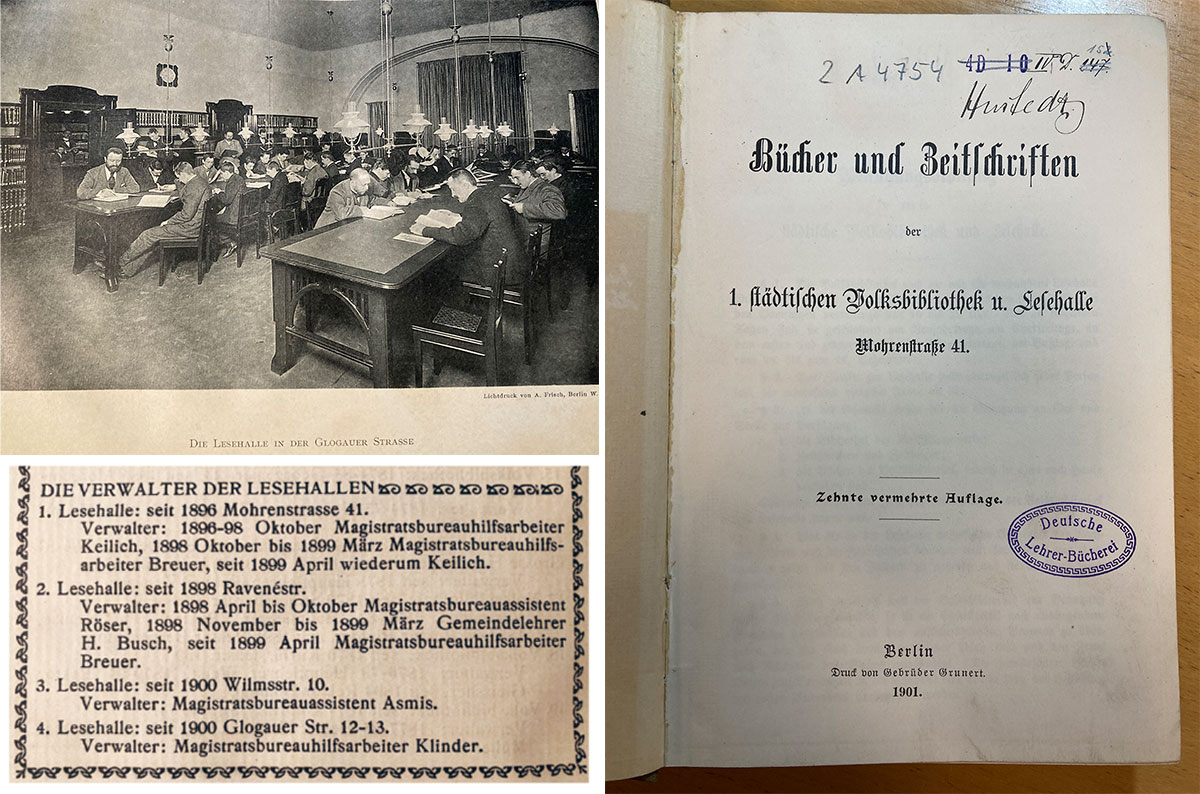

Das erwähnte Fundstück »Die Berliner Volksbibliotheken und Lesehallen«11 ist eine Festschrift von 1900 zum 50-jährigen Bestehen der Berliner Volksbibliotheken. Auf Seite 75 sind die ersten vier Lesehallen verzeichnet. Die 1895 in der »Neue Schönhauser Str. 13« eröffnete Lesehalle wird nicht genannt.

Da sich zwei der verzeichneten Lesehallen in der Glogauer Straße und in der Wilmsstraße in Kreuzberg nah beieinander befinden, ließen sich bei GoogleMaps die Entfernung, Route und Bilder älterer Gebäude anzeigen und so ganz einfach ein weiterer Kiezspaziergang planen.

In der Glogauer Straße ist derzeit die »Pop-Up Else« in einem Container untergebracht, da das eigentliche Gebäude wegen Brandschutzmängeln geschlossen ist. Zwar ist vor Ort kein Hinweis zur damaligen Lesehalle gegeben, doch in der genannten Festschrift gibt es eine Fotografie dieser Lesehalle, deren Abbildung auch in der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB) zu finden ist.12

Weiter zur Wilmsstraße: Dort befindet sich die Bürgermeister-Herz-Grundschule. Dann eine Überraschung: Über dem Portal eines Eingangs befindet sich ein Ornament mit dem Schriftzug »Staedt-Lesehalle«.

Mit dem Smartphone in der Tasche weitergelaufen und nach den ersten vier Lesehallen gefragt: »Welches waren die ersten vier Lesehallen in Berlin?«, erschien bei Google-KI folgende Antwort:

»Die ersten vier städtischen Lesehallen in Berlin wurden zwischen 1896 und 1900 gegründet. Die erste öffentliche Lesehalle, die ›Erste öffentliche Lesehalle zu Berlin‹, wurde bereits am 1. Januar 1895 in der Neuen Schönhauser Allee 13 eröffnet. Weitere Lesehallen folgten in den Jahren 1896, 1898 und 1899. Die genauen Namen und Standorte dieser ersten vier Lesehallen sind in den Quellen nicht explizit angegeben, jedoch ist bekannt, dass sie Teil der Bücherhallenbewegung waren, die sich in den 1890er Jahren in Deutschland etablierte.«13

Die angegebenen Jahre 1896 und 1898 entsprechen denen in der Festschrift. Doch die Lesehallen in der Glogauer und Wilmsstraße wurden laut Festschrift 1900 und nicht im Jahr 1899 eröffnet. Auch hier ist wieder von »Allee« die Rede. Parallel in diversen Chatbots und Suchmaschinen wie ChatGPT, DeepSeek, Google-KI und Perplexity nach den ersten Lesehallen gefragt, tauchen weitere unterschiedlichste Adressen auf: Dunckerstr. 65/66, Eosanderstr. 1, Gipsstr. 23a, Oranienburger Str. 28, Prenzlauer Allee 227/228, Rigaer Str. 81/82, Rostocker Str. 32, Schlesische Str. 4 und Schönstedtstr. 1.

So finden sich Angaben wie »Schönstedtstraße 1, Prenzlauer Berg: Hier war von 1919 bis 1921 die zweite städtische Lesehalle untergebracht.«14 Laut Festschrift befand sich die zweite Lesehalle jedoch in der Ravenéstraße. Wurde diese 1919 von Wedding nach Neukölln in die Schönstedtstraße verlegt – und wieso Prenzlauer Berg? Doch auch bei der DDB heißt es: »Verlegung der 2. Städtischen Lesehalle in die Schönstedtstraße 1«.15 Es gab also, wie heute, mehrere Straßen mit dem Namen »Schönstedt«.

Die Festschrift vom Flohmarkt scheint als Quelle ein wahrer Glücksfund zu sein, auch wenn die am 1. Januar 1895 in der Neuen Schönhauser Str. 13 eröffnete Lesehalle darin nicht genannt wird, nennt sie die vier anderen Lesehallen mit Adressen, Hausnummern und den Tagen ihrer Eröffnung:

19. Oktober 1896, Mohrenstr. 41

4. April 1898, Ravenéstr.

10. Mai 1900, Wilmsstr. 10

14. Mai 1900, Glogauer Str. 12/13

Nach dem Flohmarktbesuch führte ein weiterer Spaziergang zwecks klassischer Literaturrecherche zur »Berlin-Sammlung« in die Breite Straße 30 und in die Bibliothek für Bildungsforschung in der Warschauer Straße 34. Dort konnten weitere Belege zu den ersten Lesehallen entdeckt werden. So gab es bis 1905 elf Lesehallen.16 Auch sind teilweise noch die Bestandsverzeichnisse der damaligen Volksbibliotheken erhalten. Auf deren Titelseiten ist beispielsweise zu lesen: »1. Städtische Volksbibliothek u. Lesehalle / Mohrenstraße 41«.17 Diese befand sich im Gebäude der 10. Volksschule in den sogenannten »Mohrenkolonnaden«, deren Säulenvorbau vom Architekten Carl Gotthard Langhans stammt, der auch die »Gotische Bibliothek« in Potsdam und das Brandenburger Tor gestaltet hat.

Recherchiert man darüber hinaus in Adressbüchern, Jahrbüchern, Stadtchroniken, Stadtplänen und anderen Nachschlagewerken aus der Zeit vor 1929, lassen sich einige weitere städtische Lesehallen, die zwischen 1896 und 1929 in den Volksschulen beziehungsweise Volksbüchereien entstanden sind, ermitteln.

Weitere Recherchen ergaben, dass es Lesehallen auch in der Prenzlauer Allee 227/228, in der Utrechter Straße 30/31, in der Grunewaldstraße 6/7 und in der Lützowstraße 109 gab. Zudem gab es in der Frankfurter Straße 6, in der Edinburger Straße 16, in der Badstraße 10, in der Stallschreiberstraße 54a und in Alt-Stralau 34 sogenannte »Kinderlesehallen«. Es gab eine »Akademische Lesehalle« am Kastanienwäldchen, nahe dem heutigen Bibliotheksinstitut der Humboldt-Universität zu Berlin sowie eine »Damenlesehalle«, von der ohne Adressangabe ein Foto im Internet existiert.18 Und es gab »Jüdische Lesehallen«, die erste in der Oranienburger Straße 28, von deren Eingang ebenfalls ein Foto im Internet existiert19 und eine weitere in der Spandauer Straße 11-13.20 Des Weiteren gab es ab 1911 eine »Berliner Lesehalle« in der Nußstraße 22, darüber hinaus ab 1911 eine »Griechische Gemeinde Lesehalle« am Siegmunds Hof 22. Weitere »Lesezimmer« folgten in der Dessauer Straße 32, in der Zimmerstraße 90/91, in der Rosenthaler Straße 89 und in der Alexandrinenstraße 26.

»Im Januar 1900 siedelte sodann die bis dahin im Rathause untergebrachte Verwaltung der städtischen Volksbibliotheken und Lesehallen nebst ausgeschiedenen Büchern der Magistratsbibliothek und der ungeteilten Göritzschen Bibliothek in hierzu eingerichtete Räume des Sparkassengebäudes, Zimmerstraße 90/91, über.«21

Beim weiteren Verlauf sowohl durch die Straßen Berlins als auch parallel durch die KI ergab sich die Frage: »An welchen Berliner Gebäuden lässt sich noch heute das Wort ›Lesehalle‹ erkennen?« Doch gab es kein eindeutiges Resultat.

Nun war der Ehrgeiz geweckt, alle damaligen Orte der früheren Lesehallen zu erkunden und zu überprüfen, ob es die Inschriften des Wortes »Lesehalle« noch woanders als in der Wilmsstraße gibt. Zu beachten ist jedoch, dass zwischen dem Berlin vor 1920 und der Zeit danach, als »Groß-Berlin« entstand, zu unterscheiden ist. So zählen in verschiedenen Verzeichnissen ab 1920 auch die Lesehallen der seit 1920 eingemeindeten Städte hinzu, wie beispielsweise die Lesehalle von Steglitz, die sich anscheinend ab 1896 am heutigen Standort der »Ingeborg-Drewitz-Bibliothek« befand.22

Auch die Lesehalle von Charlottenburg, die sich seit dem 3. Januar 1898 im damaligen Schulhaus in der Kirchstraße 3-5 (heute Gierkezeile 39) befand, wird erst ab 1920 mitgezählt. Ihre Räume wurden jedoch schnell zu klein, sodass ein neues Gebäude für die Bibliothek mit Lesehalle in der Wilmersdorfer Straße (heute Eosanderstraße 1/2) gebaut und 1901 eröffnet wurde.23

Durch weitere Recherchen, unter anderem in den »Blättern für Volksbibliotheken und Lesehallen«,24 ließ sich eine Adressliste für 45 städtische Lesehallen der Volksbibliotheken (mit 22 weiteren Standtorten) sowie 10 nicht städtischen Lesehallen erstellen, die zwischen 1895 und 1929 in Groß-Berlin eröffnet wurden. Diese Orte wurden, ganz im Sinne von Döblin und Hessel, alle aufgesucht, um eigene Eindrücke zu erhalten. Hierdurch ließen sich drei weitere noch bestehende Gebäude finden, die ein Ornament mit der Inschrift »Lesehalle« aufweisen: 5. Lesehalle, Dunckerstr. 65-67 (33. Volksbibliothek); 6. Lesehalle, Rostocker-Str. 32/33 (28. Volksbibliothek); 9. Lesehalle, Straßmannstr. 6-8 (35. Volksbibliothek).

Bei der Erkundung der 9. Lesehalle, die sich ab 1903 in der Straßmannstraße 6-8 befand, zeigte sich, dass die heutige Hausnummer 14-16 lautet. Wie sich an diesem Beispiel einer Ortsrecherche zeigt, gibt es veränderte Angaben, insbesondere bei Straßennamen und Hausnummern. So müsste beispielsweise die in der Autobiografie Döblins lautende Adresse »Frankfurter Allee 340« heute »Karl-Marx-Allee 131« lauten.25 Deshalb steht weiter in Frage: »Wie lauten die heutigen Adressen der Gebäude in Berlin, an denen das Wort ›Lesehalle‹ noch abgebildet ist?«

Mit Veröffentlichung dieses Fachbeitrags zu den Lesehallen in Berlin und deren Ornamentik beziehungsweise dem Schriftzug »Lesehalle« soll für kommendes Jahr beim Bibliothekskongress 2026 in Berlin zu Spaziergängen und KI-Recherchen animiert werden. Geplant ist, beim Kongress noch einmal mit diverser Suchmaschinen-KI und Chatbots die Frage zu stellen »Wie lauten die heutigen Adressen der Gebäude in Berlin, an denen das Wort ›Lesehalle‹ noch abgebildet ist?«.

Denn aktuell lautet die Antwort beispielsweise bei ChatGPT:

»Es tut mir leid, aber ich habe keine Informationen darüber, an welchen aktuellen Gebäuden in Berlin das Wort ›Lesehalle‹ abgebildet ist.«26

Möglicherweise werden bis dahin nicht nur die hier aufgeführten Adressen angezeigt, sondern darüber hinaus auch Informationen zu finden sein. Zum Beispiel, dass es in der Alexandrinenstraße 26 die »Heimannsche öffentliche Bibliothek« mit Lesehalle gab, gegründet 1899. In deren heutigem Gebäude macht ein Hinweisschild im Treppenhaus darauf aufmerksam, dass sich diese im Gartenhaus befand und die ab 1908 dann in der Adalbertstraße 4 ein eigenes Gebäude in Nähe des Gewerkschaftshauses bekam.27/28

Vielleicht können Kolleginnen und Kollegen aber auch dem Autor mitteilen, ob es weitere Ornamente mit dem Wort »Lesehalle« in Berlin gibt oder in welchem Zusammenhang diese literarisch erwähnt werden. Denn literaturwissenschaftlich betrachtet wird im Roman »Berlin

Alexanderplatz« und im Buch »Spazieren durch Berlin« das Wort »Lesehalle« nicht explizit genannt. Hessel nennt zwar Bibliotheken wie die Stadtbibliothek sowie die Staatsbibliothek und er spricht von »Buchladengeselligkeit«. Döblin hingegen nennt statt Lesehallen diverse Markt-, Wärme-, Schweine- und Schlachthallen sowie die Zentralmarkthalle. Aber immerhin, in »Berlin Alexanderplatz« taucht das Wort »Bibliotheksweisheit«29 auf – und dieser Roman lädt zum Spazieren durch Berlin ein.

Städtische Lesehallen, die zwischen 1895 und 1909 in den Volksschulen beziehungsweise

-büchereien entstanden sind:

Eröffnung (Jahr) mit Adresse der Lesehallen: